The Legal Mind Education Of Japan

日本法育学会profile

理事長挨拶

日本法育学会は、1990年から主権者教育の一環として、「主体的・論理的に考える力」の育成を目指して、児童・生徒・学生、そして地域の皆さまを対象とした裁判員裁判方式の模擬裁判、模擬評議、解説付き裁判傍聴、更生施設参観、講演会などを日本各地で実施しています。

日本法育学会は、1990年から主権者教育の一環として、「主体的・論理的に考える力」の育成を目指して、児童・生徒・学生、そして地域の皆さまを対象とした裁判員裁判方式の模擬裁判、模擬評議、解説付き裁判傍聴、更生施設参観、講演会などを日本各地で実施しています。模擬裁判は、「裁判」という特別な場を設定し、実際の事件などに基づいて作成した脚本を元に、参加者が裁判員や法曹、被告人、証人などを演じることで、社会理解力や他者理解力を向上させます。裁判員裁判は、刑事裁判のみで行われるので、証拠(Evidence)に基づいて真実を追求する過程で、事実(Fact)と意見(Opinion)を分けて考えることが最も重要です。これは、「時系列に沿って事実を整理し、想像力を働かせてその背景を考え、自分なりの意見を持つ」という思考方法の訓練になります。特に、法育における評議・討議(Deliberation)には脚本はなく、公判を基にした即興的思考(Improvisation thinking)が必要となります。特定の情報と規範から素早く思考の構造化をはかり、説得力のある話し方を工夫することで、思考力の基礎を拡張します。

それぞれの発達段階で生涯にわたって模擬裁判や模擬評議などを繰り返し体験することは、その力をより伸長させることでしょう。

また、協働して模擬裁判をつくり、やり遂げることは、考え抜き、努力し続けること(Grit)の大切さを学び、達成感を生みます。そして、自律的に判断する力を養うだけでなく、多様な価値観を認め合い、コミュニケーション力を向上させます。「模擬裁判を体験してから、いろいろなことに意欲的になった」という保護者からのお手紙を頂くことは、何よりも嬉しいことです。

加えて、法育学会の模擬裁判は、裁判員裁判の手順に沿っていますので、良識ある裁判員の育成の一翼を担っています。裁判員に選出されたときに、自信を持って適切な意見を述べ、正しい判断をするためにも、法育は大きな役割を果たしたいと考えています。

最後に、裁判傍聴や更生施設の参観は、犯罪抑止力となるばかりでなく、社会知を高め人間について多角的に考えてほしいという思いから実施しています。法律や裁判についての知識を身に付けることは大切ですが、それ以上に、グローバル社会で主体的に生きる力を養うことこそが法育の目的なのです。

日本法育学会

理事長 平野 節子

役員紹介

敬称略、50音順(令和6年9月1日現在)| 役職 | 役員名 | |

|---|---|---|

| 顧問 | 小川 哲生 | 明星大学名誉教授・元明星学苑副理事長 |

| 名誉理事 | 木谷 明 | 弁護士、元東京高等裁判所判事 |

| 名誉理事 | 押田 茂實 | 日本大学名誉教授 |

| 名誉理事 | 三井 誠 | 神戸大学名誉教授 |

| 名誉理事 | 福田 充 | 日本大学危機管理学部長 |

| 理事長 | 平野 節子 | 日本大学薬学部講師 |

| 理事 | 紺野 秀樹 | 日本大学第二学園評議員 |

| 理事 | 澤田 康広 | 日本大学法学部教授 |

| 理事 | 清水 洋雄 | 日本大学法科大学院元教授 |

| 理事 | 杉山 和之 | 志學館大学法学部准教授 |

| 理事 | 関 幸代 | トキワ松学園中学校高等学校講師 |

| 理事 | 関 正晴 | 専修大学法学部教授 |

| 理事 | 中村 雄一 | 東北学院大学法学部教授 |

| 理事 | 長瀬 二三男 | 志學館大学法学部元教授 |

| 理事 | 野村 和彦 | 日本大学法学部教授 |

| 理事 | 林 和彦 | 日本大学法学部元教授 |

| 理事 | 原田 久直 | 日本大学非常勤講師 |

| 理事 | 船山 泰範 | 日本大学法学部講師、弁護士 |

| 理事 | 古川 元晴 | 弁護士、内閣法制局元参事官、京都地検元検事正 |

| 監事 | 鈴木 行広 | 社会保険労務士 |

事務局

〒270-1196 千葉県我孫子市久寺家451 中央学院大学法学部 大久保輝研究室内MAIL info@nihon-houiku.jp

| 役職 | 名前 | |

|---|---|---|

| 運営 | 原田 久直 | 日本大学非常勤講師 |

| 連絡 | 大久保 輝 | 中央学院大学法学部准教授 |

| 会計 | 鈴木 行広 | 社会保険労務士 |

| 監査 | 立石 有作 | 弁護士 |

教育研究会

| 役職 | 名前 |

|---|---|

| 教育部長 | 平野 節子 |

| 研究部長 | 船山 泰範 |

| 出版部長 | 杉山 和之 |

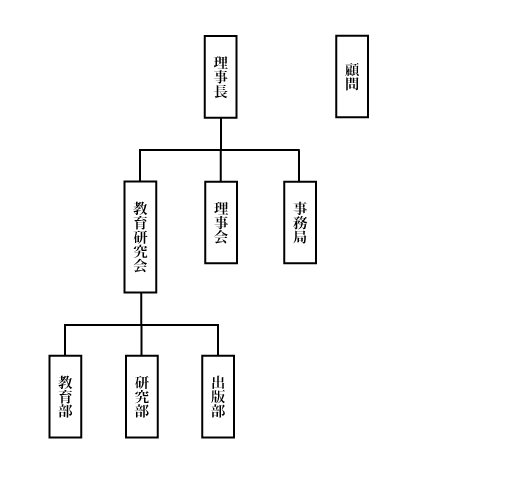

組織図

ロゴ

「日本法育学会」および「法育」の言葉(文字)、図は、日本法育学会の登録商標です。

![]() (商標登録 第5781944号)

(商標登録 第5781944号)

日本法育学会

日本法育学会事務局

〒270-1196

千葉県我孫子市久寺家451

中央学院大学法学部

大久保輝研究室内

MAIL

info@nihon-houiku.jp

ゆうちょ銀行口座

口座記号番号 00160-8-587494

加入者名 日本法育学会